지난 2년 간 P2P업계가 태동·성장기를 거치면서 우후죽순 생겨난 P2P업체들이 과당경쟁을 벌인 결과라는 분석이 나왔다. P2P(개인 대 개인, Peer-to-Peer)금융 업계가 투자 규모의 급증세와 더불어 연체율·부실률 등 리스크 지표에서도 긍정적이지 못한 나타나고 있다.

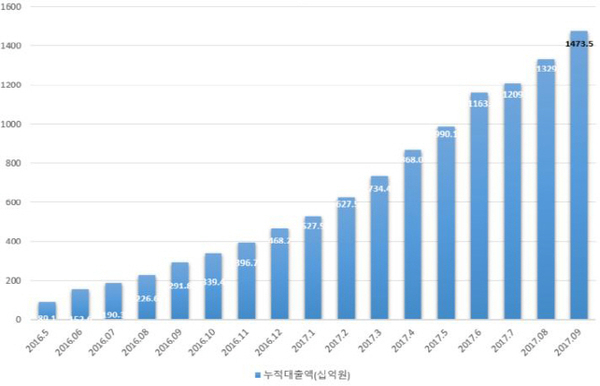

▲ 한국P2P금융협회 누적대출액 추이.[자료=한국P2P금융협회]

▲ 한국P2P금융협회 누적대출액 추이.[자료=한국P2P금융협회]19일 크라우드연구소에 따르면 P2P금융시장은 지난달 P2P업계가 1673억원의 대출을 취급하면서 총 1조8416억원의 누적 대출액을 기록했다.

P2P 대출의 성장세가 이어진 배경은 저금리 시대에 높은 수익률을 제시했기 때문이다. P2P대출은 은행권의 높은 대출문턱을 넘지 못한 중신용자들이 이용해 수익률이 높다. P2P금융의 평균 대출금리는 연 14% 수준에 달한다.

소상공인 입장에서는 P2P대출을 통해 자금 조달은 물론 쏠쏠한 홍보 효과까지 노릴 수 있다. P2P금융업체 사이트에 이름을 올리는 것 자체가 이슈가 되고 회사를 투자자들에게 알릴 수 있는 기회가 되기 때문이다. 시장이 본격적으로 형성되면서 연체율이나 부실률도 올라가고 있는 추세다.

전문가들은 P2P금융의 최근 연체율 급등은 일부 업체들이 돌발변수에 대해 관리하지 않은 채 사업 확장에만 욕심을 부린 결과라고 진단한다. 대표적으로 한 P2P금융업체는 지난해 9월 13억원의 투자금을 모아 건축업자에게 대출해줬다가 지난 7월 상환일이 다 돼서야 공사가 시작되지도 않은 것을 확인하는 등 관리를 제대로 하지 않아 투자자들에게 피해를 줬다.

지난 8월말 기준 한국P2P금융협회 54개 회원사의 평균 연체율은 1.03%, 부실률은 0.94%로 사상 최고치를 기록했다. 자본시장연구원의 자료를 보면 같은 달 연체 또는 부실이 발생한 P2P업체 수는 15개사로 지난해 11월 말 7개사 대비 2배 이상 증가한 것으로 나타났다.

한국P2P금융협회는 최근 회원사의 연체율이 높아짐에 따라 강화된 제재조치를 수립하고 P2P업체 '모아펀딩'을 회원사에서 제명했다. 협회에서 규정한 최고금리 연 19.9% 제한을 넘기고 연 20~21% 고금리 대출을 실행해왔다는 이유에서다.

프로젝트파이낸싱(PF) 대출 상품을 취급하는 펀딩플랫폼도 PF대출 이후 투자자보호를 소홀히 했다는 이유로 징계를 앞두고 협회를 자진 탈퇴했다. 19일 기준 펀딩플랫폼의 연체율은 13.44%, 부실률은 19.05%에 달한다.

두 자릿수 연체율은 금융사에게 있어 '여신건전성 적신호' 지표로 여겨진다.

최근 많은 수로 생겨난 P2P업체들이 내놓은 상품의 만기가 돌아오기 시작하면서 연체율도 높아지고 있는 것으로 풀이된다. 지난 5월 금융당국이 투자자 보호를 위해 개인의 P2P 업체 투자한도를 연간 1000만원으로 제한하는 가이드라인을 시행해 투자금 모집에 어려움을 겪은 중소 P2P 업체들이 무리한 수익률을 제시한 결과라는 지적도 제기된다.

이승행 한국P2P금융협회장은 "과도하게 연체율이 높아지는 업체들이 생기다보니 협회에서도 고민이 많다"며 "현재 대응방안을 논의하려고 하고 있다. 예를 들어 몇% 이상 연체율이 올라갔을 경우 신상품을 출시하지 못하게 하고 연체채권을 관리할 수 있도록 하는 방안이 있다"고 설명했다.

그러나 P2P업계는 평균 연체율이 올라간 데는 부동산 PF 등 하이리스크 상품을 취급하는 일부 업체의 연체율이 급증한 데 따른 결과로, 이를 근거로 전체 P2P업권의 부실을 판단하는 것은 이르다고 보고 있다.

이 협회장은 "P2P업권은 시장 초기라 아직까지 다른 금융기관처럼 연체채권 처리방안이 마련돼 있지 않아 실질적인 연체발생 비율보다 과도하게 비춰지는 경향이 있다"며 "PF 대출권 및 특정업체를 중심으로 연체율이 집중돼 있는데 전체 P2P업권이 부실하다는 시각이 나오니까 어렵다"고 토로했다.

P2P업체들이 대출심사·연체관리 능력 등을 얼마나 잘 갖추느냐에 따라 생존여부도 판가름 날 것이라는 지적이다.

업계 관계자는 "P2P 투자자들도 '투자'임을 분명히 인식하고 본인이 투자하는 자산이 무엇인지 명확하게 읽어볼 필요가 있다"며 "상품의 담보가 무엇인지, 상환재원이나 안전장치는 마련돼 있는지 충분히 봐야 한다"고 제언했다.